Industrie 4.0

-

SFB 653 - L3 - Lesen und Schreiben magnetisch gespeicherter DatenIm Rahmen des Sonderforschungsbereichs 653 „Gentelligente Bauteile im Lebenszyklus“ im Teilprojekt L3 wird am IMPT ein Verfahren zur magnetischen Speicherung von Daten direkt auf der Oberfläche magnetischer Bauteile in einer industriellen Fertigungsumgebung erforscht. Hierbei werden die Daten mittels eines induktiven Magnetschreibkopfes magnetisch gespeichert. Für das Auslesen der Daten kommt ein Verfahren, das auf dem magneto-optischen Kerr-Effekt basiert, zum Einsatz.Jahr: 2011Förderung: Deutsche ForschungsgemeinschaftLaufzeit: 2005 - 2017

![]()

![]()

-

SFB 653 - S1 - Modulare, mehrfunktionale MikrosensorikDas Teilprojekt S1 beschäftigt sich mit der Entwicklung von modularen, mehrfunktionalen Mikrosensoren am IMPT, die dazu dienen, nutzungs-, wartungs- und recyclingrelevante Daten während des gesamten Lebenszyklus eines Bauteils zu erfassen.Jahr: 2011Förderung: Deutsche ForschungsgemeinschaftLaufzeit: 2005 - 2017

![]()

![]()

-

SFB 653- T05: Verfahren und Werkzeugsystem zur Applikation und Integration von substratlosen modularen MikrosensorenDas Hauptziel des Transferprojektes liegt in der Überführung der bisher im Teilprojekt S1 entwickelten substratlosen Sensortechnologie in eine fertigungsorientierte Umgebung. Mit diesem Ziel werden die bisherigen Ergebnisse aus der Grundlagenforschung in einer industriegerechten Applikation und deren Eignung evaluiert.Jahr: 2014Förderung: Deutsche ForschungsgemeinschaftLaufzeit: 2013-2016

![]()

![]()

Mikrotribologie

-

SFB 1368 C03 – Untersuchung tribologischer Systeme für Werkzeugbeschichtungen in inerter AtmosphäreIm Sonderforschungsbereich 1368 „Sauerstofffreie Produktion“ werden Vorgänge und Mechanismen in den Prozessen der Fertigungstechnik untersucht, die unter sauerstofffreier Atmosphäre durchgeführt werden. Das IMPT erforscht dabei im Teilprojekt C03 den Einfluss der Atmosphäre auf tribologische Systeme für die spätere Entwicklung von Werkzeugbeschichtungen in inerter Atmosphäre. Wichtige Aspekte sind dabei unter anderem die Identifizierung und Quantifizierung grundlegender Zusammenhänge der Verschleißvorgänge in silan-dotierter Atmosphäre, Diffusions- und Adhäsionseffekte und die Untersuchung möglicher neuartiger Legierungsbildungen an den Grenzflächen.Jahr: 2020Förderung: DFGLaufzeit: 2020 - 2027

![]()

![]()

Medizintechnik

-

TR37 - B5 - Magnetische Polymer-NanopartikelIm Rahmen des TR37 - B5 werden von der Klinik und Poliklinik für Herzchirurgie der Universität Rostock und dem Institut für Mikroproduktionstechnik (IMPT) der Leibniz Universität Hannover neue Methoden entwickelt, bei denen durch gezielte Manipulation von magnetischen Nanopartikeln neue Anwendungen und Untersuchungsmöglichkeiten in der Medizintechnik ermöglicht werden.Jahr: 2011Förderung: Deutsche ForschungsgemeinschaftLaufzeit: 2007 - 2011

![]()

![]()

[nicht kategorisiert]

-

gebo - T5 - Hochtempertur Sensoren: Drucksensor (IMR) und Magnetfeldsensor (IMPT)Im Rahmen des Forschungsverbundes gebo entwickelt das Institut für Mikroproduktionstechnik (IMPT) einen Hochtemperatur-einsatzfähigen Magnetfeldsensor zur Erfassung des Erdmagnetfeldvektors in allen drei Raumrichtungen.Jahr: 2011Förderung: Ministerium für Wissenschaft und Kultur (MWK) + Baker Hughes INTEQ GmbHLaufzeit: 2009 – 2014

![]()

![]()

-

Integration ultradünner Magnetfeldsensoren in intelligente Automatisierungskomponenten (UltraMag) - Teilprojekt: Entwicklung ultradünner, dreidimensional messender MagnetfeldsensorenIm Rahmen des Forschungsverbundes wird am IMPT ein ultradünner Magnetfeldsensor zur Ermittlung des Zustandes eines elektrischen Motors entwickelt, dessen Ziel ist, den Betrieb durch verfeinerte Steuer-und Regelalgorithmen zu optimieren.Jahr: 2011Förderung: Bundesministerium für Bildung und ForschungLaufzeit: 2009 – 2013

![]()

![]()

-

Innenohrmikrowandler zur Anregung der Perilymphe bei SchwerhörigkeitZiel des Projektes ist die Entwicklung eines Implantierbaren Hörgerätes (Innenohr-Mikrowandler) zur Wiederherstellung des Hörvermögens durch mechanische Anregung der Perlilymphe der Cochlea. Die Bearbeitung erfolgt in Zusammenarbeit mit der Medizinischen Hochschule Hannover.Jahr: 2011Förderung: Deutsche ForschungsgemeinschaftLaufzeit: 2008 - 2012

![]()

![]()

-

SPP 1337 - Aktive Mikrooptik - Teilprojekt: Elektromagnetische Ansteuerung von Mikrooptiken: Adaptive Systeme auf der Basis ferrofluidischer AktorenIm Rahmen dieses Projektes entwickelt und fertigt das IMPT dünnfilmtechnische Komponenten für einen ferrofluidischen Mikroaktor, welcher die Bewegung einer ferrofluidischen Flüssigkeitssäule und somit die Verdrängung einer optischen Flüssigkeit in einem Mikrokanal bewirkt. Dies führt zur Bildung einer flüssigen Linse am Ende des Kanals, deren Krümmungsradius und damit deren Brennweite eingestellt werden kann.Jahr: 2011Förderung: Deutsche ForschungsgemeinschaftLaufzeit: 2008 - 2011

![]()

![]()

-

Erforschung und Entwicklung eines hochauflösenden induktiven Messsystems (Mikro-Inductosyn®)In diesem Fördervorhaben erfolgt die Erforschung, Entwicklung und dünnfilmtechnische Fertigung eines miniaturisierten, hochauflösenden, induktiven Wegmesssystems auf Basis des Inductosyn®-Prinzips.Jahr: 2011Förderung: Deutsche ForschungsgemeinschaftLaufzeit: 2008 - 2010

![]()

![]()

-

Performance Advances in Recording through Micro ActuationVoraussetzung für eine optimale Aufzeichnungsdichte in Festplattenspeichern sind eine minimale Flughöhe und eine perfekte Spurfolge des Schreib-/Lesekopfes.Jahr: 2011Förderung: Europäische UnionLaufzeit: 2005 - 2009

![]()

![]()

-

Offene Hochschule Niedersachsen (OHN)Die Leibniz Universität Hannover verfolgt im Rahmen der Initiative „Offene Hochschule Niedersachsen“ (OHN) das Hauptziel, den Weg für gewerblich Ausgebildete, die keine klassische Hochschulzugangsberechtigung (allgemeine Hochschulreife/ das Abitur) vorzuweisen haben, an die Hochschule zu erleichtern.Jahr: 2011Förderung: Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und KulturLaufzeit: 2009 - 2012

![]()

![]()

-

SFB 516 - A1 - Auslegung aktiver MikrosystemeZiel des Teilprojektes A1 am IMPT ist der Entwurf und die dünnfilmtechnische Fertigung eines Mikroschrittmotors, der sich für die Feinpositionierung im Nanometerbereich eignet.Jahr: 2011Förderung: Deutsche ForschungsgemeinschaftLaufzeit: bis 2010

![]()

![]()

-

Schärfen von Trennschleifscheiben für die mechanische Hochpräzisionsbearbeitung mittels LaserstrahlungDas mechanische Abrichten von metallgebundenen Trennschleifblättern für die Hochpräzisionsbearbeitung sprödharter Werkstoffe erfolgt mittels Schärfblöcken. Bei diesem Schärfen tritt allerdings etwa zwei Drittel des Blattverschleißes auf. Dieses Projekt hat zum Ziel, durch Einführung eines Laserdressingverfahrens bei gleichem Schärfegrad den Blattverschleiß wesentlich zu verringern.Jahr: 2011Förderung: Deutsche ForschungsgemeinschaftLaufzeit: 2010 - 2012

![]()

![]()

-

SFB 516 - B1 - Fertigung magnetischer Schichten für elektromagnetische MikroaktorenBeim Aufbau von elektromagnetischen Mikroaktoren werden weichmagnetische und hartmagnetische Materialen verwendet. Im Rahmen dieses Projektes sollen geeignete Herstellungsprozesse sowie Strukturierungsverfahren für diese magnetischen Schichten zur Integration in aktiven Mikrosystemen entwickelt werden.Jahr: 2011Förderung: Deutsche ForschungsgemeinschaftLaufzeit: bis 2010

![]()

![]()

-

Magnetoelastische Sensoren für die Überwachung von mechanischen Verformungen an der Grenze Faser-Matrix in VerbundwerkstoffenEine ortsauflösende Spannungs- und Dehnungssensortechnik soll durch die Nutzung magnetostriktiver Materialien auf der Oberfläche von Kohlenstoffeinzelfasern und Mikrofeinstrukturierung dieser Schichten erzeugt und zur elektronischen Überwachung des Belastungszustandes von sicherheits- oder servicerelevanten Faserverbundbauteilen eingesetzt werden.Jahr: 2011Förderung: Deutsche ForschungsgemeinschaftLaufzeit: 2008 - 2011

![]()

![]()

-

Hearing for allEntwicklung verbesserter Hörimplantate zur optimierten mechanischen, elektrischen und optischen Stimulation des Innenohres. Durch Integration sensorischer Elemente können die Aktuatoren auch als Sensoren Verwendung finden („theranostische Implantate“). Sie ermöglichen eine genaue funktionelle Charakterisierung des peripheren auditorischen Systems und erlauben eine fortlaufende Anpassung der Stimulationsstrategien an Veränderungen des Hörvermögens.Jahr: 2012Förderung: Deutsche ForschungsgemeinschaftLaufzeit: 2012 - 2017

![]()

![]()

-

Planare Optronische Systeme (PlanOS) - A05Ziel des Projekts ist vollständig polymerbasierte und großflächig ausgelegte Sensornetzwerke herzustellen, die komplett auf elektronische Bauteile verzichten können.Jahr: 2014Förderung: Deutsche ForschungsgemeinschaftLaufzeit: 2013 - 2017

![]()

![]()

-

BRANDIIm Rahmen eines Teilvorhabens im Projekt Brandi sollen die Grundlagen für eine Aufbau- und Verbindungstechnik einer Mikroelektronenquelle erforscht werden, welche als Ionisationsquelle in nicht-radioaktiven, sehr sensitiven Sensorsystemen zur Brandfrüherkennung eingesetzt werden soll.Jahr: 2014Förderung: Bundesministerium für Bildung und ForschungLaufzeit: 2013 - 2016

![]()

![]()

-

MikrofräserIm Rahmen dieses Vorhabens sollen sowohl mechanische Fertigungsverfahren als auch eine Kombination aus Lithografie und Ätzprozessen für die wirtschaftliche Batchherstellung von Mikrofräsern aus Siliziumkarbid entwickelt und grundlegend erforscht werden.Jahr: 2014Förderung: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)Laufzeit: 2014 - 2017

![]()

![]()

-

STUDIUM INITIALEDas Teilprojekt „STUDIUM INITIALE“ ist ein gemeinsames Projekt des Instituts für Mikroproduktionstechnik (IMPT) und der Zentralen Einrichtung für Qualitätsentwicklung in Studium und Lehre (ZQS) der Leibniz Universität Hannover. Es wird innerhalb des Wettbewerbs „Aufstieg durch Bildung: Offene Hochschulen“ vom BMBF gefördert und ist Teil des Verbundprojektes Mobilitätswirtschaft. Mittlerweile ist die zweite Förderphase des Wettbewerbs mit einer Laufzeit bis zum 30.09.2017 angelaufen.Jahr: 2014Laufzeit: 2011 - 2017

![]()

![]()

-

Kooperationsprojekt „Lichtbasierte Analytik zur Bestimmung der Konzentration von Chlordioxid“ (LAClO2)Ziel dieses Kooperationsprojekts ist die Realisierung eines innovativen Sensors, der mit der Methode der direkt photometrischen Analyse die Konzentration von Chlordioxid bestimmen kann.Jahr: 2015Laufzeit: 2015 - 2017

![]()

![]()

-

Taktiles Display für Virtual-Reality-AnwendungenDas Forschungsprojekt „Taktiles Display für Virtual – Reality – Anwendungen“ beinhaltet die Konzeptionierung eines neuartigen taktilen Displays, um Sinneseindrücke nachzubilden, welche die haptische Reizwahrnehmung ansprechen.Jahr: 2016Förderung: Deutsche ForschungsgemeinschaftLaufzeit: 2013 - 2017

![]()

![]()

-

WInSiC4APDas Projekt Wide Band Gap Innovative SiC for Advanced Power (WInSiC4AP) ist ein internationales Kooperationsprojekt, das durch die EU-Initiative ECSEL gefördert wird. Die über 20 Partner aus Frankreich, Italien und Deutschland entwickeln gemeinsam Halbleiterelemente und Schaltungen, die auf Siliciumcarbid beruhen.Jahr: 2017Förderung: ECSEL (EU)Laufzeit: 2017 - 2021

![]()

![]()

-

Lichtbasierte Analytik zur Bestimmung der Konzentration von Chlordioxid (LaClO2)Im Rahmen des Projektes „Lichtbasierte Analytik zur Bestimmung der Konzentration von Chlordioxid“ (LaClO2) wird ein neuartiger Sensor zur Überwachung des Chlordioxidgehalts von Brauch-, Prozess- und Trinkwasser entwickelt und getestet.Jahr: 2017Förderung: EFRE (EU)Laufzeit: 2017 - 2019

![]()

![]()

-

Werkzeugintegrierte Temperaturmessung für das PresshärtenIm Rahmen des Forschungsvorhabens wurde auf Basis der Dünnschichttechnologie ein taktiler thermoresistiver Temperatursensor für den Einsatz in der Warmumformung entwickelt. Durch die Auswahl eines geeigneten Basismaterials sowie die Entwicklung einer Sensorkontaktierung außerhalb des mechanisch belasteten Bereiches, konnte eine negative Beeinflussung der Bauteileigenschaften vermieden werden. Zur Realisierung einer wirtschaftlichen Standzeit wurde die Sensoroberfläche mit einer Verschleißschutzschicht versehen. Neben der Realisierung einer Vollkontrolle im Rahmen der Qualitätssicherung, können die Sensoren zudem zu einer wirtschaftlicheren Gestaltung des Produktionsprozesses beitragen.Jahr: 2017Förderung: AiFLaufzeit: 2014 - 2017

-

Flexible Mono- und Multilayermikroschleifwerkzeuge für die Ultrapräzisions- und Mikrobearbeitung von duktilen WerkstoffenDünnfilmtechnisch hergestellte Schleifwerkzeuge weisen großes Potenzial für die Fertigung hoher Oberflächengüten und für die Fertigung von Mikrostrukturen auf. Im Rahmen dieses Vorhabens ist das Ziel die grundlegende Untersuchung und Modellierung der Zusammenhänge zwischen dem Herstellungsprozess und dem Einsatzverhalten der neuartigen Mikroschleifwerkzeuge.Jahr: 2017Förderung: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)Laufzeit: 2017 - 2019

![]()

![]()

-

Grundlegende Untersuchung der Mechanismen des Ultraschall-Wedge-Wedge-Bondens durch Änderung der TopographieDie Ultraschall-Drahtbondtechnik wird in der Mikroelektronik seit mehr als einem halben Jahrhundert angewendet. Dennoch sind die zugrundeliegenden Mechanismen nicht vollständig verstanden, was eine weitere Verbesserung dieser Technik verhindert. Der Kern des Projektes besteht in dem Auffinden noch unbekannter Mechanismen sowie der Untersuchung ihres Einflusses auf den Bondprozess.Jahr: 2017Förderung: DFGLaufzeit: 2017 - 2021

![]()

![]()

-

Kompakte Atomchiptechnologie für den Einsatz unter Schwerelosigkeit (KACTUS)Ziel des KACTUS Projekts ist eine weitere Miniaturisierung und Weiterentwicklung von wissenschaftlichen Geräten zur Erzeugung von Bose-Einstein-Kondensaten, einem makroskopischen Quantenobjekt, in dem sich die Mehrzahl aller Teilchen im gleichen quantenmechanischen Zustand befinden. Diese weisen alle die gleiche Wellenfunktion auf und bilden damit die Grundlage für die Atominterferometrie, bei der die Wellen-Eigenschaften von Atomen analysiert werden, um etwa die Gravitationskonstante zu bestimmen. Konkret soll in diesem Projekt der Aufbau der sogenannten Atomchips verbessert werden.Jahr: 2017Förderung: Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR)Laufzeit: 2016 - 2019

![]()

![]()

-

SFB 653 T14 - Entwicklung und Herstellung von direktabgeschiedener Sensorik auf Baugruppen einer BohrlochgarniturIm Rahmen des Sonderforschungsbereichs 653 „Gentelligente Bauteile im Lebenszyklus“ ist dieses Transferprojekt in Zusammenarbeit mit einem Industriepartner entstanden. Ziel des Projekts ist die dünnfilmtechnische Herstellung sensibler Dehnungsmessstreifen (DMS), die die mechanischen Belastungen von Bohrgarnituren detektieren können und den Umgebungsbedingungen unter Tage standhalten. Hierzu kommt eine neuartige, zum Patent angemeldete Beschichtungsanlage zum Einsatz, die es erlaubt, Sensoren direkt auf Bauteiloberflächen beliebiger Größe abzuscheiden. Das Projekt adressiert neben der Entwicklung temperaturkompensierter DMS auch den Aspekt der Abscheidung auf gewölbten Oberflächen.Jahr: 2018Förderung: DFGLaufzeit: 2018 - 2021

![]()

![]()

-

KACTUS IIInnerhalb des ersten Verbundprojekts KACTUS konnte am IMPT in Zusammenarbeit mit dem Institut für Quantenoptik (IQ) und der Humboldt Universität Berlin (HUB) eine neue Generation Atomchips entwickelt werden, welche sich durch geeignetere Materialien und bessere Fügeprozesse auszeichnen, sodass diese neue Atomchipgeneration sich durch schnelleres Schaltverhalten und bessere Vakuumeigenschaften auszeichnen. Basierend auf dieser neuartigen Plattform sollen im Rahmen von KACTUS II den Atomchips weiterführende Funktionen hinzugefügt werden, welche neben der weitergehenden Miniaturisierung auch eine drastische Reduktion der Komplexität des Gesamtaufbaus zur Folge haben werden. Hierbei steht die Untersuchung neuer Chipmaterialien, die Einbringung mehrerer stromführender Lagen pro Chip und die Verbesserung der optischen Qualität der Spiegelschicht für interferometrische Anwendungen im Vordergrund.Jahr: 2019Förderung: BMWKLaufzeit: 2019 - 2024

![]()

![]()

-

QCHIPAm IMPT werden sogenannte Atomchips als Bestandteil von magneto-optischen Fallen für kompakte Materiewelleninterferometer entwickelt. In Kombination mit einer aufwendigen Laserkühlung erzeugen diese Atom Chips Magnetfeldkonfigurationen, um Atome unter Ausnutzung des Zeeman Effekts zu fangen und zu kühlen. Dies stellt den ersten Schritt zur Erzeugung eines Bose-Einstein-Kondensats dar, welches als Testmasse für die Interferometrie dient. Um solche hochpräzisen Materiewelleninterferometer im Feld oder an Bord von Satelliten nutzen zu können, soll die Miniaturisierung weiter vorangetrieben werden. Die Anzahl der für die Kühlung notwendigen Laser und Elektronik kann reduziert werden, indem die Oberflächen der Atomchips mit optischen Gittern strukturiert werden. Durch die geschickte Ausnutzung von Beugungseffekten kann somit der Betrieb mit nur einem Laser erfolgen.Jahr: 2019Förderung: BMWKLaufzeit: 2019 - 2026

![]()

![]()

-

Quantum FrontiersDer Exzellenzcluster QuantumFrontiers vereint die Forschungsstärken der Leibniz Universität Hannover, der TU Braunschweig und der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig mit dem Ziel der Entwicklung von neuen Messkonzepten und Sensortopologien, die auf photonischen Systemen, dedizierten Halbleitersystemen, Nanostrukturen, quanten-manipulierten atomaren und molekularen Ensembles, und sogar makroskopischen Objekten basieren. Das IMPT konzentriert sich dabei schwerpunktmäßig auf die Atominterferometrie und ist mit zwei Arbeitsgruppen involviert.Jahr: 2019Förderung: DFGLaufzeit: 2019 - 2025

![]()

![]()

-

PhoenixDDas Exzellenzcluster PhoenixD beschäftigt sich mit der Thematik optische Präzisionsgeräte schnell und kostengünstig mittels additiver Fertigung zu realisieren. Diese Vision vereint Forschende aus den Fakultäten Maschinenbau, Physik, Elektrotechnik Informatik und Chemie der Leibniz Universität Hannover und der TU-Braunschweig. Die Forschenden arbeiten gemeinsam an der Simulation, Herstellung und Anwendung optischer Systeme. Die zurzeit auf Glas basierenden Systeme sind aufwendig, meist per Hand, hergestellt und benötigen teilweise große Bauräume. Die Zusammenarbeit der unterschiedlichen Fachbereiche soll nun ein digitales Fertigungssystem erarbeiten mit denen individualisierte optische Produkte realisiert werden können.Jahr: 2019Förderung: DFGLaufzeit: 2019 - 2025

![]()

![]()

-

Batchgefertigte nachgiebige Mikroschleifwerkzeuge für die Endbearbeitung metallischer OberflächenDünnfilmtechnisch hergestellte Schleifwerkzeuge weisen großes Potenzial für die Fertigung hoher Oberflächengüten und für die Fertigung von Mikrostrukturen auf. Im Rahmen dieses Vorhabens ist das Ziel die Untersuchung und Modellierung der Zusammenhänge zwischen dem Herstellungsprozess und dem Einsatzverhalten der neuartigen, nachgiebigen MikroschleifwerkzeugeJahr: 2019Förderung: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)Laufzeit: 2019 - 2022

![]()

![]()

-

Magnetic Measurement Advances (MagMA)Im Forschungsprojekt Magnetic Measurement Advances (MagMA) erarbeitet das IMPT für seinen Industriepartner GlobalFoundries mögliche Messmethoden und -einrichtungen, um die Qualität und die Eigenschaften abgeschiedener magnetischer Schichten zu bestimmen, ohne dass die Wafer die Produktionslinie verlassen müssen. Aufgrund der Limitierungen der etablierten Messverfahren erfolgt die Untersuchung der Schichten notwendigerweise an herausgetrennten Stücken des Wafers. Das hat jedoch zur Folge, dass eine weitere Bearbeitung des Wafers im Anschluss nicht mehr möglich ist, da dieser nur als Ganzes prozessiert werden kann. Das verursacht nicht nur bei der Entwicklung neuer Schichtstapel erhebliche Mehrkosten, sondern auch bei der Qualitätssicherung bestehender Systeme und Prozesse.Leitung: Eike FischerJahr: 2021Förderung: GlobalFoundriesLaufzeit: 2021 - 2022

![]()

![]()

-

QGyro+ (Entwicklung einer kompakten Experimentalplattform eines gyrostabilisierten Quantennavigationssensors)In dem Forschungsprojekt QGyro+ sollen hochgenaue Quanteninertialsensoren zur Stützung konventioneller Inertialnavigationssensoren entwickelt und getestet werden. Hochgenaue und nicht manipulierbare Navigationssysteme, die auch verwendet werden können, wenn her-kömmliches GPS nicht zur Verfügung steht, sind insbesondere für Luft-, Raum- und Schiff-fahrt sowie autonomes Fahren wichtig. Das zentrale Ziel des Vorhabens ist es, einen Sechs-Achsen Quanteninertialnavigationssensor zu entwickeln. Mit diesem Gerät sollen driftfreie und hochgenaue Quanteninertialsensoren erstmals für den Einsatz in der autonomen Naviga-tion getestet werden, um den Weg zu neuen Anwendungsfeldern zu eröffnen. Dieser Sensor soll im Projektverlauf als kompakte Experimentalplattform aufgebaut und eingesetzt werden (QINS-Experimentalplattform). Das IMPT übernimmt dabei eine Schlüsselrolle, indem es die Miniaturisierung diverser Systemkomponenten vorantreibt. Zur Erhöhung des Integrations-grads kommen sogenannte Atomchips, als Bestandteil der magneto-optischen Falle, mit er-weiterten Spiegelreferenzflächen zum Einsatz, die am IMPT entwickelt und gefertigt werden. Darüber hinaus forscht das IMPT an verschiedensten Technologien, um insbesondere das erforderliche Ultrahochvakuumsystem und die zugehörige Vakuumperipherie zu miniaturisie-ren. Ein vielversprechender Ansatz zur Aufrechterhaltung des Ultrahochvakuums (UHV) ist dabei das aktive Pumpen des Systems sowie die entsprechende Druckmessung mithilfe von mikrotechnisch gefertigten, magnetfeldfreien Ionengetterpumpen auf Basis von Feldemit-terarrays. Die am IMPT entwickelten Feldemitterarrays bestehen dabei aus hunderttausenden nanoskaligen Feldemittern mit jeweils konzentrischen Extraktionselektroden. Diese Elektro-nenquellen stellen freie Elektronen zur effizienten Restgasionisation zur Verfügung, sodass die ionisierten Restgasatome anschließend an einem funktionalisierten Ionenkollektor gebun-den werden können. In Kombination mit neuentwickelten Vakuumkammerkonzepten soll da-mit langfristig die Vision einer UHV-Mikrokammer mit integrierter Pump- und Messtechnik und Atomchiptechnologie realisiert werden.Leitung: Alexander Kassner, M.Sc.Jahr: 2021Förderung: DLRLaufzeit: 01.01.2021 - 01.03.2026

![]()

![]()

-

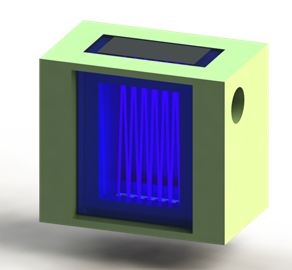

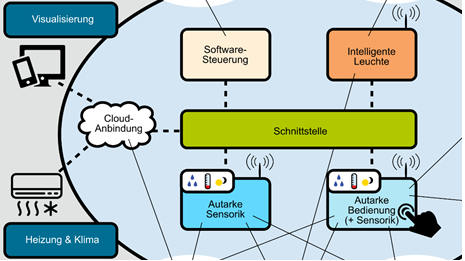

ENDEMAR (Energieersparnis durch Einsatz multipler autarker Regelsensorik)Intelligenter Energiefluss - Verbrauchsreduzierung durch neuartige wartungsfreie Sensoren in Gebäuden und Quartieren Das Ziel des vom Deutschen Bundesministerium für Wirtschaft und Energie geförderten Verbundforschungsprojekt besteht in einer intelligenten Steuerung von Energieverbrauchern in insbesondere Produktions- und Lagerhallen. Das Prinzip wird mit LED-Beleuchtungsquellen demonstriert und ist offen für weitere Verbraucher, z.B. Klimaanlagen und Heizungen. Die Regelung stützt sich dabei erstmals auf intelligente, wartungsfreie, autarke Sensorik mit passiver und aktiver Steuerfunktion mit extrem geringem Energieverbrauch. Projektbeteiligt sind drei Industrieunternehmen und drei Forschungseinrichtungen. Das IMPT unterstützt bei der Entwicklung eines geeigneten energieoptimierten Energyharvesters für die Energieversorgung eines autarken, wartungsfreien Bedienelements.Leitung: Folke DenckerJahr: 2021Förderung: Deutsches Bundesministerium für Wirtschaft und KlimaschutzLaufzeit: 2021-2025

![]()

![]()

-

ISiG – Integrierte Sensorik für intelligente GroßwälzlagerIm Kontext der Digitalisierung spielt die Erfassung von Messdaten im Einsatz von Großbauteilen eine zentrale Rolle. Für Wälzlager ist das Applizieren von herkömmlichen Sensoren aufgrund der Abmessungen bisher in Situ kaum möglich ist, sodass das Projekt „ISiG“ den Einsatz verschiedener, maßgeschneiderter Dünnfilmsensoren adressiert. Diese werden mithilfe von Beschichtungsverfahren direkt auf dem Maschinenelement hergestellt und somit bauteilinhärent integriert werden. In Kooperation mit dem Institut für Maschinenkonstruktion und Tribologie (IMKT) erfolgt dabei zunächst die Simulation der auftretenden mechanischen Belastungen und die daraus abzuleitende Auslegung der Sensorknoten. Die hohe Flächenpressung, der Schlupf und der Verschleiß stellen höchste Anforderungen an die Sensorik, weshalb der Aufbau redundanter Sensorsysteme durch eine intelligente Sensordatenfusion ein übergeordnetes Ziel darstellt.Jahr: 2021Förderung: DFGLaufzeit: 2021-2025

![]()

![]()

-

MicroMillDie Mikrofräsbearbeitung findet aufgrund von fortschreitenden Entwicklungen in der Mikrowerkzeugherstellung vermehrt Anwendungen. Strukturierungen eines Werkstücks mit Geometrien im Mikrometermaßstab sind dank immer kleiner werdenden Fräsern möglich. Diese sind jedoch aufwändig in der Herstellung. Jedes Fräswerkzeug muss aus Vollmaterial hergestellt und zeitintensiv geschliffen werden. Dies spiegelt sich daraufhin im Preis der Werkzeuge wieder. Die in diesem Projekt herzustellende Mikrofräswerkzeuge sollen in einem Batchfertigungsprozess aus Siliziumcarbid gefertigt werden, so dass mehrere hundert Fräsköpfe pro Prozess produziert werden können. Für die Strukturierung der Fräsköpfe wird ein Trockenätzverfahren verwendet, dessen Prozessparameter für eine möglichst anisotrope Ätzung mit hohen Ätzraten evaluiert werden müssen. Da das Fräswerkzeug zweiteilig produziert wird und aus Fräskopf und Werkzeugschaft besteht, wird eine ideale Fügemethode gesucht, mit der beide Teile prozesstechnisch sicher verbunden werden können. Dafür werden unterschiedliche Fügemedien und chemische, wie mechanische Oberflächenbehandlungen an den zu fügenden Flächen erprobt. Die resultierende Haftfestigkeit der zwei Werkzeugteile wird untersucht. Weiterhin muss eine sehr präzise Montagestrategie entwickelt werden, damit der Fräskopf zentriert auf dem Werkzeugschaft aufgebracht werden kann. Andernfalls kann es unter anderem zu Formungenauigkeiten bei der Strukturierung der Werkstücke kommen. Mit dem Projektpartner Reißfelder Profilschleifen GmbH wird das Herstellungsverfahren anschließend industrialisiert und die Anwendungsgrenzen der Fräswerkzeuge an diversen Materialien mit industriellem Nutzen, wie Kupfer oder Stahl, ausgetestet. Am Ende sollen kleinste Mikrofräswerkzeuge aus Siliziumcarbid stehen, die in verschiedenen Bereichen, wie der Medizintechnik, zur spanenden Bearbeitung eingesetzt und im industriellen Maßstab hergestellt werden können.Jahr: 2021Förderung: Förderprogramm ZIM (Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand) des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK)Laufzeit: 2021-2023

-

Kraftsensitive Führungssysteme auf Basis direktabgeschiedener bauteilindividueller SensorikIn den Werkzeugmaschinen der modernen Produktionstechnik stellen Kräfte eine wichtige Informationsquelle zur Prozess- und Zustandsüberwachung dar. So lassen sich mit einer Überwachung der auftretenden Prozesskräfte Werkzeugbrüche und Prozessfehler erkennen sowie Werkzeugabdrängung und Werkzeugverschleiß abschätzen. Am Beispiel einer Portalfräsmaschine kommen in diesem Projekt aufgrund der hohen Anforderungen an die notwendigen Sensoren neuartige, direktabgeschiedene Dehnungsmessstreifen (DMS) zum Einsatz. Die Herstellung geschieht dabei direkt auf den Führungswagen (siehe Abbildung), mit deren Hilfe der Fräskopf in allen drei Raumrichtungen auf Linearprofilschienen bewegt wird. Dabei entstehen besonders dünne und sensitive Sensoren, die die Kräfte und Momente hochgenau aufnehmen können. Durch Methoden zur Simulation der optimalen Sensorpositionen und Sensordatenfusion wird das volle Potenzial der Technologie ausgeschöpft.Jahr: 2021Förderung: DFGLaufzeit: 2021 - 2024

![]()

![]() © Bosch-Rexroth

© Bosch-Rexroth

-

Gallium Nitride for Advanced Power (GaN4AP)Das Projekt GaN for Advanced Power (GaN4AP) ist ein internationales Kooperationsprojekt, das durch die EU-Initiative ECSEL gefördert wird. Weltweit wächst die Anzahl an Hybrid- und Elektroautos stetig. Damit einhergehend wird auch eine größere Anzahl an Hochleistungselektronik in der Ladetechnik benötigt. Um den steigenden Anforderung gerecht zu werden, soll in diesem Projekt mit Partnern aus Italien, Tschechien, Frankreich und Deutschland Hochleistungstransformatoren auf Galiumnitridbasis realisiert werden. Das IMPT beteiligt sich am Projekt durch die Herstellung von Transformatoren und Induktivitäten in Planartechnik auf Printed Circuit Boards (PCBs) und Molded Interconnect Devices (MIDs). Diese sind zum Ansteuern und Filtern des elektrischen Signals essenziell. Durch die planare Struktur ist es möglich den Forderungen zur Miniaturisierung von elektrischen Systemen und gleichzeitiger Leistungssteigerung gerecht zu werden.Leitung: Folke DenckerJahr: 2021Förderung: ECSEL (EU)Laufzeit: 2021 - 2025

![]()

![]()

-

Ultraschall-SilbersinternDie heutigen Anforderungen an Leistungselektronik sind besonders durch die E Mobilität stark gestiegen, sodass die Verbindungseigenschaften von bewährten Verfahren wie z.B. Löt- oder Klebeverfahren nicht mehr zukünftigen Anforderungen genügen. Das Silberverbindungssintern gewinnt aufgrund der überlegenen elektrischen und thermischen Eigenschaften an Bedeutung. Die langen Prozesszeiten und hohen -temperaturen sowie -drücke verhindern jedoch den flächendeckenden Einsatz des Fügeverfahrens. Hier setzt das von der DFG geförderte Projekt an und erforscht die Optimierung dieser Prozessparameter durch den Einsatz von Ultraschall. Mit Hilfe geeigneter Legierungspartner werden außerdem niedrigschmelzende Sinterpasten hergestellt, mit welchen der Prozess des Ultrasonic Transient Liquid Phase Sintering (ULTPS) etabliert werden soll.Jahr: 2021Förderung: DFGLaufzeit: 2021 - 2023

![]()

![]()

-

Quantum Valley Lower SaxonyDas übergeordnete Ziel des QVLS besteht in dem Aufbau eines Quantencomputers mit 50 Qubit. Das IMPT ist Teil dieses exzellenten Forschungsnetzwerks mit Zugang zu einzigartiger Infrastruktur des gesamten Konsortiums. Das Team ist sowohl national als auch international hervorragend vernetzt und nimmt (neben QVLS-Q1) an wichtigen Kollaborationen, einschließlich des Exzellenzcluster „QuantumFrontiers“ teil. Das IMPT ist Teil mehrerer Teams. In QVLS T2.4 befassen wir uns aufbauend auf unserer Expertise im Bereich der Atomchip-Fertigung mit der Entwicklung und dem Aufbau eines Atomchips mit der Möglichkeit, ein Glasgehäuse auf der Oberfläche des Atomchips aufzubringen und diesen zu kapseln. In diesem Zuge evaluieren wir die Fügetechniken hinsichtlich der Hermetizität. In einer neuartigen Implementierung dieser Atomchips mit einer Gitter-basierten magneto-optischen Falle soll ferner die Integration eines optischen Gitters in die Atomchip-Oberfläche erfolgen. In QVLS T3.1 entwickeln wir Prozesse und Methoden, um einen Ionenfallen-Chip mitsamt der dazugehörigen Quantenkontrollkomponenten (CMOS-Elektronikchip, aktiver photonischer Chip, passiver optischer Interposer) zu verbinden. Das schließt alle Verbindungen zur Außenwelt (Kabel, Fasern) mit ein. Diese Ionenfallen-Packaging-Lösung wird auf Techniken der 3D-Hybridintegration basieren, um das Stapeln und Bonden von Dies aus Keramik-, Glas- und Siliziumsubstraten auf Waferebene zu ermöglichen. In QVLS T3.3 befasssen wir uns im Zuge der Miniaturisierung des Vakuumsystems und der für den Betrieb des Quantensensors notwendigen Peripherie mit der Evaluierung des Fügens von Glas auf Titan sowie dem Fügen von Komponenten unter UHV-Bedingungen (themo-kompressiv und anodisch). Ferner sind wir an der Entwicklung einer Pumptechnik beteiligt, die zunächst auf Basis von nicht verdampfbaren Gettermaterialien (NEG) ausgeführt werden soll. Weiterhin entwickeln und charakterisieren wir eine Plattform für chip-basierte Atomquellen für die Nutzung in Quantensensoren.Jahr: 2021Förderung: VolkswagenStiftung & Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und KulturLaufzeit: 2021 - 2025

![]()

![]()

-

Magdat IIIm Rahmen von Industrie 4.0 und der damit einhergehenden Digitalisierung der Fertigung ist das Interesse nach geeigneten Datenspeichern auf Bauteilen gefragter denn je, um Produkte automatisch erfassen und verarbeiten zu können. Das Forschungsprojekt konzentriert sich auf die Weiterentwicklung von magnetischen thermischen Spritzschichten (z.B. WCCo) als Medium für die Datenspeicherung. Diese Schichten bieten vor allem in rauen Umgebungsbedingungen der Bauteile eine besonders widerstandsfähige Alternative im Vergleich zu herkömmlichen Datenspeicherlösungen wie RFID-Chips. Das Hauptziel des Projektes ist die Optimierung der magnetischen Eigenschaften der Schichten durch die Variation relevanter Prozessparameter. Zusätzlich wird der Einfluss von magnetischen Feldern auf die Gefügeausbildung der Spritzschichten ermittelt, wofür die Prozesskammer mit einem eigens dafür ausgelegten Elektromagneten erweitert wird. Die optimierten Schichtsysteme werden im Anschluss auf ihre erreichbare Datenstabilität und -dichte analysiert. Hierfür wird ein maßgeschneiderter Magnetkopf ausgelegt und konstruiert, um effizientes Schreiben und Lesen der Daten auf den Schichten sicherzustellen. Ein weiteres Projektziel ist die Entwicklung eines Schichtsystems, das für die perpendikulare Datenaufzeichnung geeignet ist und die Applizierung einer weichmagnetischen Schicht unter dem eigentlichen Datenspeicher erfordert.Jahr: 2021Förderung: DFGLaufzeit: 2021 - 2024

-

TiefZieh IIDas IMPT entwickelt verschiedene anwendungsspezifische Sensorlösungen. Beispielsweise fördert das „Zentrale Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM)” das Folgeprojekt „Tiefziehsensorik: Entwicklung eines robusten induktiven Mikrosensors”. Hier wird in Zusammenarbeit mit den zwei Firmen GDH Metallverarbeitungs GmbH und KIMA Process Control GmbH an der Weiterentwicklung von induktiver Tiefziehsensorik mit Transformatorprinzip zur Qualitätsüberwachung von Ziehteilen geforscht. Zunächst wurde ein neues Sensorkonzept auf Basis einer FEM-Analyse zur Kontrolle der Qualität der tiefgezogenen Teile sowie Verringerung des Sensorverschleißes während des Prozesses entwickelt. Die Komplexität der Geometrie der Tiefziehteile erfordert dabei einen simultanen Einsatz mehrerer Sensoren. Deren Sensorsignal ergibt sich aus der Position der Tiefziehblechkante über dem planaren Sensor. Derzeit sind die Sensoren bis 100 °C temperaturbeständig und ermöglichen es, verschiedene Metalle sowie Schadensfälle (Riss- oder Faltenbildung) zu erkennen, um zur Reduzierung der Ausschussquote sowie zur Erhöhung der Prozessqualität regulierend eingreifen zu können.Jahr: 2022Förderung: AiF Projekt GmbH - ZIMLaufzeit: 2022 - 2024

![]()

![]()

-

HARD - Hannover Alliance for Research on DiamondDas IMPT hat in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Uwe Morgner (Institut für Quantenoptik, IQO), Prof. Dr. Michael Kues (Institut für Photonik, IOP), Prof. Dr.-Ing. Marc Wurz (DLR Institut für Quantentechnologie, Universität Ulm), dem Institut für Festkörperphysik der PTB Braunschweig und der AG Paasche (VIANNA, MH-Hannover) eine Förderung über 2,6 Millionen Euro für den Ausbau regionaler Infrastruktur zur Forschung an dem Werkstoff Diamant eingeworben. In dem Infrastrukturprojekt "Hannover Alliance of Research on Diamond (HARD)" werden Anlagen zur Herstellung, Strukturierung und Integration von Diamantschichten beschafft und in Betrieb genommen. Mit diesen Maßnahmen, die aus dem Förderprogramm Europaische Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) innerhalb der REACT-EU Initiative finanziert wird, wird die Infrastruktur für Diamantforschung signifikant erweitert. So sollen zukünftige Forschungsthemen in den Bereichen Produktionstechnik, Optik, Quantenoptik und Gravitaionsphysik, sowie der Biomedizintechnik unterstützt und ermöglicht werden.Leitung: Prof. Dr. Uwe MorgnerJahr: 2022Förderung: REACT-EU EFRELaufzeit: 01.01.2022 - 31.03.2023

![]()

![]()

-

InnoVaQDie Entwicklung von alltagstauglichen Quantensensoren erfordert einen hohen Miniaturisierungs- und Integrationsgrad des Vakuumsystems. In dem Forschungsprojekt InnoVaQ (Innovative Vakuumtechnologie für Quantensensoren) werden Technologien entwickelt, die es gemeinsam erlauben einen hochkompakten Ultrahochvakuum-Aufbau für einen auf Strontium-Atomen basierenden Quantensensor zu realisieren. Die zunehmende Miniaturisierung im Bereich der Quantensensorik führt langfristig nicht nur zu einer Verkleinerung des Gehäuses, sondern bedingt auch eine Vakuumperipherie in der entsprechenden Größenordnung. Somit wird eine miniaturisierte Pumptechnik benötigt, um kompakte und transportable Quantenmesstechnik zu entwickeln. Hierbei entwickelt das IMPT in Kooperation mit LPKF® ein kombiniertes Gerät, das von dem Funktionsprinzip her einer Ionengetterpumpe ähnelt. Als Kernkomponente dient ein magnetfreier Feldemitter-Ansatz, der die Messungen des Quantensystems nicht beeinflusst. Für die technische Umsetzung des Emitters werden zwei Ansätze verfolgt, zum einen ein Silizium basierter Ansatz (IMPT) und zum anderen ein Glas basierter Ansatz, der mithilfe der LIDE-Technologie gefertigt wird (LPKF®). Die durch das IMPT zu realisierende Pumptechnik beruht auf mikrotechnologisch hergestellten Feldemittern in Form von Spitzen, die mittels eines Trennschleifprozesses gefertigt werden. Diese Technologie wurde von der Leibniz Universität Hannover patentiert und ermöglicht die Herstellung hoch integrierbarer Emitterspitzen, die als Elektronenquellen für die Ionisation in miniaturisierten Ionengetterpumpen fungieren. Wichtig ist, dass in dem entwickelten Vakuumsystem der Druck im Bereich des Ultrahochvakuums (UVH) bei 10-8 bis 10-11 mbar liegt. Für das Erreichen dieses Druckes wird eine Kombination von Vorpumpen und Hochvakuumpumpen benötigt, da ein einstufiges Pumpen von Atmosphärendruck bis ins UHV nicht möglich ist. Nach Erreichen des Zieldrucks soll die in diesem Vorhaben entwickelte miniaturisierte Vakuumpumpe in der Lage sein, den Druck aufrechtzuerhalten und zu messen.Jahr: 2022Förderung: Bundesministerium für Bildung und ForschungLaufzeit: 01.01.2022-30.06.2025

![]()

![]()

-

PolygrindZiel des Projektes "PolyGrind" ist die Entwicklung einer selbstschärfenden Schleifscheibe mit Vernetzungsmatrizen aus Polyimid bzw. Epoxidharz mit integrierten Kühlkanälen. Dabei werden Schichten mit Kornanteilen von ~17,5 m% aufgebracht, bei denen das Korn beim Abstumpfen freigesetzt wird. Die hohe Vernetzungsgüte wird durch die Mikrostrukturierung mit UV-Licht im Bereich von 365 nm erzielt. Die Fluidkanäle mit Durchmessern von etwa 100 µm werden zunächst simulativ und anschließend in einer Gussform generiert. Ziel ist eine präzise Applikation der Kühlmittel. Der Fertigungsprozess und die UV-Strukturierung wird zunächst an 100 mm Durchmesser-Polyimidscheiben entwickelt und anschließend auf einen Gussprozess für 200 und 400 mm Schleifscheiben mit Schichtdicken von 200 und 250 µm ausgelegt. Aufgrund der festen Vernetzung in der harten Matrix wird ein G-Verhältnis > 1 im Prozess erzielt. Es können bei Vorschüben von ~400 mm/min Ribletstrukturen mit Aspektverhältnis von 0,4 erzielt werden und bei Vorschüben von ~600 mm/min plane Oberflächen mit Ra = 0,1.Jahr: 2022Förderung: ZIM -Zentrales Innovationsprogramm MittelstandLaufzeit: 2022 - 2024

![]()

![]()

-

ProKIProKI ist ein Demonstrations- und Transfernetzwerk für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Produktion. Es wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. Das Ziel besteht darin insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen bei der Einführung von KI in der Produktion zu unterstützen. Dazu werden neben diversen Schulungen und Workshops zum Thema KI auch Demonstratoren entwickelt. Das IMPT unterstützt durch den Demonstrator „Mobile Datenakquise“. Dabei handelt es sich um einen mobilen Messaufbau, der die Auswertung von bspw. nachgerüsteter Dehnungs- und Beschleunigungssensorik oder die Auswertung vorhandener, interner Steuerungsdaten von KMU-spezifischen Anlagen ermöglicht. Aufbauend auf den Daten werden die Herausforderungen und Potentiale zum Einsatz von KI im jeweiligen Unternehmen erarbeitet.Jahr: 2022Förderung: BMBFLaufzeit: 2022 - 2024

![]()

![]()

-

AeroQGravIn der Fluggravimetrie wird die Schwerebeschleunigung identifiziert als Differenz zwischen einer gravitativen Beschleunigungsmessung durch ein Gravimeter einerseits und der Trägheitsbeschleunigung des Flugpfades gegenüber dem inertialen Raum andererseits, welche z. B. via Satellitennavigation oder alternativen Verfahren bestimmt wird. Dank der Fluggravimetrie kann effizient und großflächig das Schwerefeld der Erde vermessen werden, welches jeher zentrale Informationen für die Geowissenschaften, aber auch für die Suche nach Rohstofflagerstätten liefert. In der Geologie und Geotektonik dient die Gravimetrie zur Identifikation unterirdischer Dichteanomalien, in der Geodäsie zur Definition der Referenzflächen für nationale Höhenbezugssysteme, in der Ozeanographie zur Bestimmung der Meeresströmungen oder zur Erfassung von Änderungen der Massenverteilung auf der Erde, ausgelöst nicht unwesentlich auch durch die Veränderung unseres Klimas. Im Rahmen dieses Teilvorhabens des Projekts AeroQGrav soll die Technologie der Quantengravimetrie an die Bedürfnisse der Fluggravimetrie angepasst werden. Dabei soll ein neuartiges Quantenfluggravimeter - das AeroQGrav - entstehen, welches im Rahmen des Projektes entwickelt und in mehreren Testkampagnen im Flug (und bei Verfügbarkeit ggf. zusätzlich auf Wasser) erprobt werden soll. Das Ziel liegt darin, eine höhere Auflösung und Langzeitstabilität in der Messung der Schwerebeschleunigung zu zeigen. Das IMPT befasst sich mit der Entwicklung und der Herstellung des Atomchip-Systems für AeroQGrav. Dieses System wird zu einem frühen Zeitpunkt zur Verfügung gestellt. Parallel dazu wird die Atomchiptechnologie durch das IMPT anhand von umfangreichen Qualifizierungsmaßnahmen und Langzeittests sowohl im Labor als auch im Rahmen der praktischen Anwendung evaluiert, um das Atomchip-System für eine Kommerzialisierung vorzubereiten. Prozesspläne und Fertigung werden angepasst, um den Übergang von der Prototypenfertigung hin zur robusten Standardkomponente zu vollziehen.Jahr: 2024Förderung: VDI / BMBFLaufzeit: 01.12.2022-30.11.2027

![]()

![]()

-

SELFLEDDie Untersuchung von Einzelzellen in synthetischen Mikroumgebungen kann enorme Aussagekraft über Zelleigenschaften, Zellinteraktionen und die Wechselwirkungen mit Wirkstoffen haben. Der große zeitliche, personelle und materielle Aufwand schränkt solche Untersuchungen in aller Regel auf den Maßstab von Mikrotiterplatten ein, d.h. Platten mit typischerweise 96 und bis zu 1536 Mikronäpfchen. Die Fluoreszenzmikroskopie wird hier als wesentliches Analysewerkzeug eingesetzt. Dabei werden die Zellen mit Fluorophoren eingefärbt, die bei Bestrahlung mit bestimmten Wellenlängen fluoreszieren. Die ständige Bestrahlung der Zellen führt jedoch zu Photobleichung und photooxidativem Stress und damit zu verfälschten Versuchsergebnissen durch degradierender Fluoreszenz und verringerter Viabilität der Zellen. Das Ziel des Forschungsvorhabens SELFLED ist eine neuartige Beleuchtungseinheit für die Fluoreszenzmikroskopie zu entwickeln, die eine kontrollierte, selektive und überwachbare Bestrahlung jeder Mikroumgebung ermöglicht und damit Photobleichung und photooxidativen Stress kontrollierbar macht und ohne Einschränkung der Versuchsdurchführung verringert. Dafür sollen MikroLEDs und in Glas geprägte Mikrooptiken angepasst an die spezifischen Bedingungen der Mikronäpfchen in einem hochintegrierten Package kombiniert werden. Für die Mikrooptiken wird ein laserunterstütztes Prägeverfahren untersucht, das eine automatisierte Erzeugung z.B. von anwendungsspezifischen Mikrolinsenarrays auf Wafer-Level ermöglicht.Jahr: 2024Förderung: BMBFLaufzeit: 2024 - 2026

![]()

![]()

-

SFB TRR 375 – A04: Integrierte Bauteilüberwachung von hochbelasteten hybriden porösen BauteilenDas übergeordnete wissenschaftliche Ziel des SFB TRR 375 ist die Etablierung einer neuen Klasse von Werkstoffen: multifunktionale Hochleistungsbauteile aus hybriden porösen Materialien (HyPo). Diese HyPo-Bauteile werden die Energieeffizienz und Leistungsfähigkeit einer Vielzahl von Produkten verbessern, die Produktsicherheit durch bauteilintegrierte Sensorik gewährleisten und die Datenerfassung im Rahmen der Digitalisierung erleichtern. Die Herausforderungen bestehen in dem Gradienten der Materialeigenschaften, der Stabilität von Hochtemperatursensoren und dem komplexen Zusammenspiel von Eigenspannungszustand, Relaxations- und Ermüdungsverhalten. Das IMPT arbeitet in diesem Zusammenhang in Teilprojekt A04 an bauteilintegrierten polymerfreien Dünnfilmsensoren, die zur Datenerfassung während der Herstellungs- und Nutzungsphase genutzt werden.Jahr: 2024Förderung: DFGLaufzeit: 2024 - 2027

![]()

![]()

-

CARIOQA-PMPCARIOQA-PMP (Cold Atom Rubidium Interferometer in Orbit for Quantum Accelerometry - Pathfinder Mission Preparation) zielt auf die Entwicklung einer neuen Technologie ab, die innerhalb des nächsten Jahrzehnts im Weltraum eingesetzt werden soll: Quantenbeschleunigungsmesser. Diese Technologie wird für die satellitengestützte Geowissenschaft eingesetzt, um den Klimawandel zu überwachen und so die Entwicklung von Abschwächungs- und Anpassungsmaßnahmen zu unterstützen. Die im Rahmen des CARIOQA-PMP entwickelte Technologie soll während einer Weltraummission getestet werden: der Quantum Pathfinder Mission. Neben der Entwicklung eines technischen Modells für das Instrument der Weltraummission und der Entwicklung, Verbesserung und Erprobung kritischer Technologien wird CARIOQA-PMP auch einen technischen und programmatischen Fahrplan für Quanten-Weltraumgravitationsmissionen erstellen. Dieser Fahrplan wird von den europäischen Akteuren gemeinsam genutzt und validiert. Sie wird sicherstellen, dass die Ergebnisse des Projekts durch ihre Harmonisierung mit dem europäischen programmatischen Rahmen maximale Wirkung entfalten. CARIOQA-PMP bringt führende Akteure aus fünf EU-Ländern zusammen. Dazu gehören Experten für die Entwicklung von Satelliteninstrumenten (Airbus Defence and Space, Exail, TELETEL, LEONARDO), Quantensensorik (LUH, SYRTE, LP2N, LCAR, ONERA, IESL/FORTH), Weltraumgeodäsie, Geowissenschaften und Nutzer von Schwerefelddaten (LUH, TUM, POLIMI, DTU) sowie Experten für Wirkungsmaximierung und Folgenabschätzung (PRAXI Network/FORTH, G.A.C. Group). Die Vorbereitung der Pfadfindermission wird von den französischen und deutschen Raumfahrtagenturen CNES und DLR unter der Leitung des CNES koordiniert.Jahr: 2024Förderung: EU, Horizon Europe (HORIZON)Laufzeit: 12.2022-03.2026

![]()

![]()

-

CARIOQA-GEDas Ziel dieses Projekts ist eine Untersuchung zur Definition einer Pathfinder-Mission für satellitengestütze, inertialsensitive Atominterferometrie (CARIOQA-GE - Cold Atom Rubidium Interferometer in Orbit for Quantum Accelerometry). Dabei sollen unter der Berücksichtigung finanzieller und technischer Beschränkungen die vorteilhaftesten Szenarien und Anforderungen für eine Pathfinder-Mission ermittelt werden. Die Studie stützt sich auf die weltweit einzigartige Expertise der LUH-Wissenschaftler in der Entwicklung miniaturisierter Quantensysteme für Anwendungen in der Schwerelosigkeit, welche sich in erfolgreichen Mikro-Gravitationskampagnen begründet, von Experimenten im Fallturm über Höhenforschungsraketen bis hin zur ISS. Mittels eines speziell für satellitengestütze Atominterferometrie entwickelten Simulationsprogrammes soll das Szenario für eine Pathfinder-Mission und Bewertung ihres Ergebnisses im Hinblick auf wissenschaftlichen Mehrwert für die Erdbeobachtungsgemeinschaft weiterentwickelt werden. Außerdem soll ein neues Atomchip-Design entwickelt werden, das für eine Quantenraumgravimetrie- Mission geeignet ist. Die Hauptaufgabe des IMPT besteht in der Entwicklung und der ausführlichen Evaluierung der gefertigten Atomchip-Systeme, der Identifizierung potentieller Schwachstellen sowie der anschließenden Überarbeitung in Kooperation mit dem Institut für Quantenoptik der LUH. Da die Atomchip-Systeme selbst unter UHV-Bedingungen betrieben werden, stellen mikroskopische- und bestimmte messtechnische Analyseverfahren eine Herausforderung dar. Aus diesem Grund wird das IMPT einen Test- Chip entwickeln, der über eine Sensorik verfügt, die interne- und externe Einflüsse im laufenden Betrieb überwachen soll. Dieser Test-SC-Chip wird den SC-Chip für Evaluierungsversuche ersetzen. Auf Basis der daraus gewonnenen Erkenntnisse können sowohl Grenzwerte für den Betrieb ermittelt werden als auch notwendige Überarbeitungen abgeleitet werden. Als Grundlage für diese Tests dient ein initiales Atomchip-System, dass zu Beginn des Projekts entwickelt und gefertigt wird.Jahr: 2024Förderung: DLR / BMBFLaufzeit: 01.10.2022-30.09.2025

-

Q-GALADerzeitigen Aktivitäten im Bereich der Quantentechnologie ist gemein, dass es sich für gewöhnlich um laborbasierte Aufbauten handelt. Neben dem räumlichen- und finanziellen Aspekt setzen diese Systeme eine entsprechende Expertise auf der Anwenderseite für den Betrieb voraus. Damit eignen sie sich in erster Linie für die Grundlagenforschung und wissenschaftlich-technische Dienstleistungsaufgaben wie sie beispielsweise an Metrologie-Instituten durchgeführt werden. Das Projekt Q-GALA wird eine miniaturisierte, Glas-basierte Quantensystem-Plattform am Beispiel des Atominterferometers entwickeln. Diese Plattform stellt den ersten Schritt auf dem Weg hin zu einem miniaturisierten Quantensystem (MQS) dar, welches von hoher Relevanz für jegliche Applikation im Bereich der Quantentechnologie ist. Gleichzeitig wird dadurch auch der Weg hin zu einer wirtschaftlichen Serienfertigung geebnet, die die Quantentechnologie einem breiten Anwenderspektrum zugänglich macht. Der Einsatz von Glas als transparentes Substrat ermöglicht völlig neue Designmöglichkeiten wie die rückseitige Annäherung der Strahlen. Darüber hinaus stellt Glas in den anvisierten Temperaturbereichen einen elektrischen Isolator dar, der zum einen Wirbelströme unterdrückt und darüber hinaus die Verwendung von zusätzlichen, potentiell fehlerhaften Isolationsschichten vermeidet. Neben den funktionalen Eigenschaften, die schon das Silizium-basierte System bietet, erfolgt hier eine Erweiterung um den Part der Photonik durch die aktive Ausnutzung der optischen Eigenschaften von Glas.Jahr: 2024Förderung: Zukunftscluster / Projektträger JülichLaufzeit: 01.03.2023-28.02.2026

![]()

![]()